退職給付金に関する包括的な情報をお探しですか?

「退職したらどんなお金がもらえるの?」 「今、退職したら、一体いくらもらえるんだろう?」

このように、退職という人生の大きな節目において、経済的な不安はつきものです。しかし、退職時には知られざる多くの給付金制度が存在します。これらの制度を理解し、賢く活用することで、安心して次のステップへ進むための準備ができます。

この記事では、退職後に受け取れる可能性のある様々な給付金について、その種類、受給条件、金額、そして申請方法までを徹底的に解説します。国の公式機関の情報を引用し、信頼性の高い情報を提供しますので、ぜひ最後までご一読ください。

退職金ってどうやってやればいいのかな。ややこしいんだよなぁ。

そんな時は 退職アドバイザーに無料で相談するといいですよ。

でも、相談ってお金かかるんじゃないの?

大丈夫です。完全無料で専門アドバイザーに相談できますし、最短1ヶ月で受給が始まるケースもあります。

えっ、そんなに早いんですか?しかも無料?

はい。相談者の97%が受給を承認されていて、平均で400万円以上の受給が可能なんです。

それなら、まずは相談してみようかな…。

はい! 退職アドバイザー公式サイトにアクセスしてSTEP1でメールアドレスを入力、STEP2で公式LINEを追加するだけ。これで無料受給診断がすぐ始められます。

「退職給付金」という言葉は、特定の単一の給付金を指すものではありません。これは、退職に伴って国や企業から支給される金銭的な支援の総称です。具体的には、失業中の生活を支えるための給付、再就職を支援するための給付、病気や怪我で働けない期間の保障、そして長年の勤労に対する報酬としての退職金などが含まれます。

これらの給付金は、それぞれ目的や根拠となる法律が異なり、受給するための条件や申請手続きも多岐にわたります。そのため、ご自身の状況に合わせて、どの給付金が対象となるのかを正確に把握することが重要です。

ここでは、退職時に受け取れる主要な給付金を網羅的に解説し、その全体像を明らかにするための基本情報をまとめました。

退職でアドバイザーから色々確認したい方は無料で出来る 退職アドバイザーにご相談下さい。

退職代行おすすめランキングや退職代行安いなども利用してみて下さい。

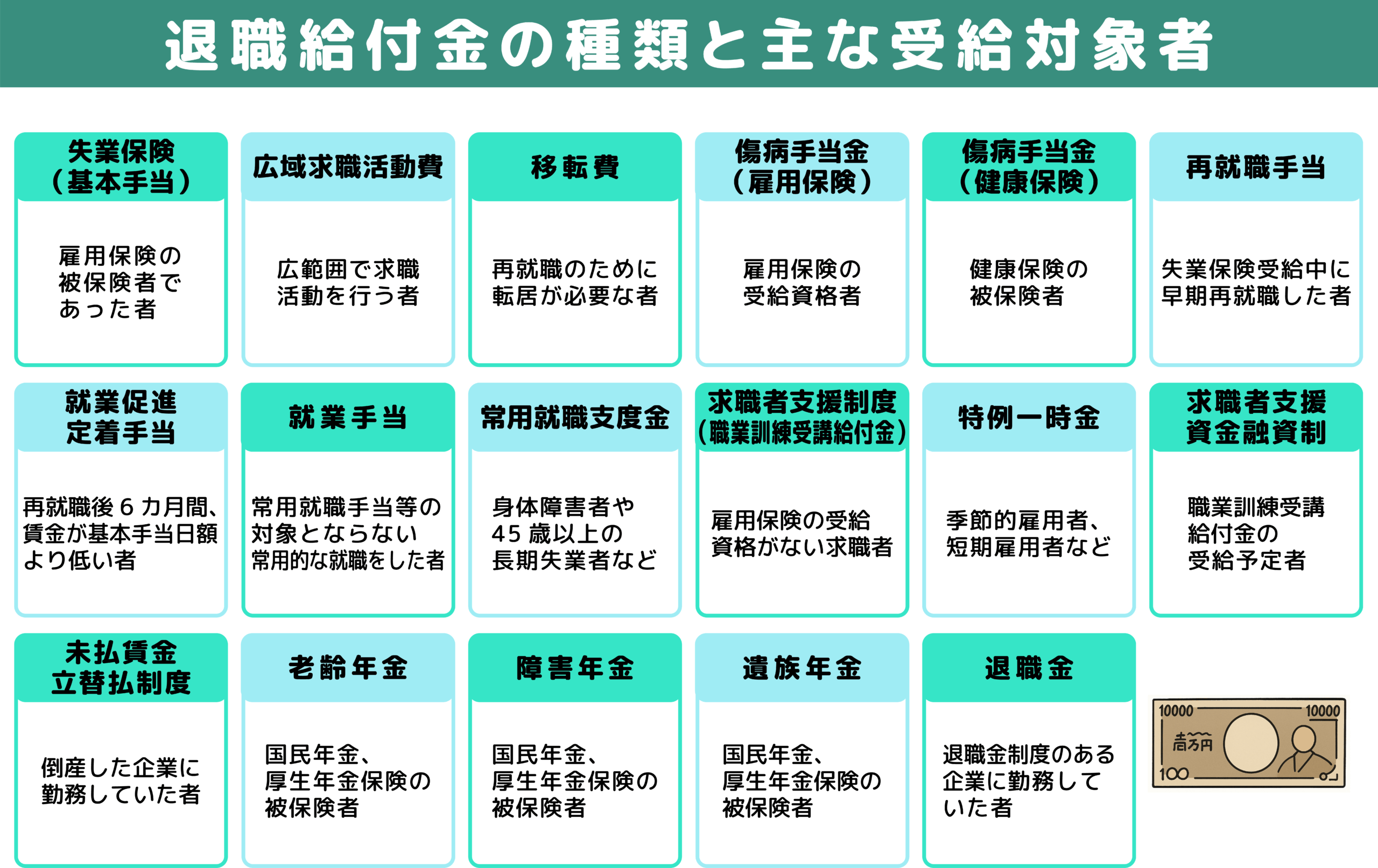

退職給付金の種類と概要一覧

上記の表は、退職時に検討すべき給付金の種類を概観するためのものです。それぞれの給付金について、さらに詳細な解説と具体的な計算方法を見ていきましょう。

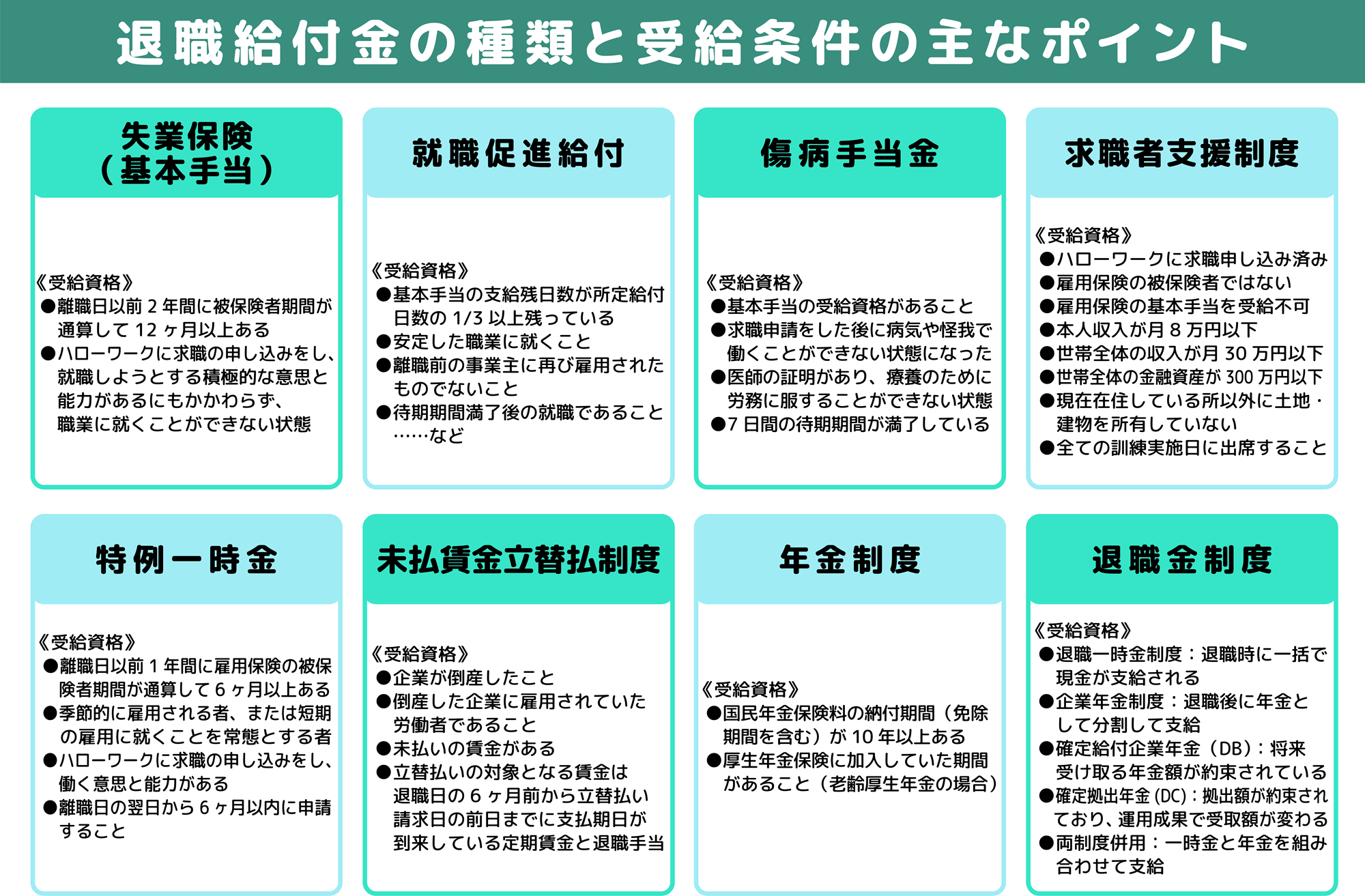

ここでは、主要な退職給付金について、その特徴、受給条件、給付額の計算方法をさらに詳しく解説します。

1. 失業保険(基本手当):安定した求職活動のために

失業保険、正式名称は雇用保険の基本手当といいます。これは、離職した方が経済的な不安を抱えることなく、安心して再就職活動に専念できるよう、国が失業中に支給する手当です。雇用保険に加入していた方が対象となり、所定の条件を満たせば、ハローワークを通じて給付を受けることができます。

1.1. 受給資格と被保険者期間

失業保険の受給資格は、原則として以下の2つの条件を満たす必要があります。

- 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。

- 被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間で、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上または労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月と計算します。

- **特定受給資格者(会社都合退職など)や特定理由離職者(やむを得ない自己都合退職など)**の場合、離職日以前1年間に通算して6ヶ月以上あれば受給できる場合があります。

- ハローワークに求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。

- 病気や怪我で仕事ができない場合は、基本手当の対象外となり、後述の傷病手当金の対象となる場合があります。

1.2. 給付日数と基本手当日額の計算

失業保険の給付額は、給付日数 × 基本手当日額で算出されます。

1.2.1. 基本手当日額の計算: 基本手当日額は、離職前の賃金日額に**45%から80%**の割合をかけて計算されます。この割合は、離職前の賃金が低い方ほど高くなる仕組みです。

- 賃金日額の算出方法: 原則として、離職日以前6ヶ月間の賃金(賞与等を除く)の合計額を180で割って算出します。

- 基本手当日額の計算式: 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45%~80%)

ただし、基本手当日額には年齢に応じた上限額と下限額が定められています。これらの金額は毎年8月1日に見直されます。

引用元: ハローワークインターネットサービス – 退職金の基本手当について

1.2.2. 給付日数の計算: 給付日数は、雇用保険の被保険者であった期間と、離職理由によって異なります。特定受給資格者(倒産・解雇など)や特定理由離職者(やむを得ない自己都合退職など)の場合、一般の離職者よりも給付日数が手厚くなる場合があります。

引用元: ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

1.3. 申請手続きの流れ

失業保険の申請は、基本的に以下の流れで行います。

- 離職票の受け取り: 会社から離職票-1と離職票-2を受け取ります。通常、退職後10日~2週間程度で郵送されます。

- ハローワークでの求職申し込み: 住所地を管轄するハローワークへ以下の書類を持参し、求職の申し込みを行います。

- 離職票-1、離職票-2

- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

- 身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)

- 写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)

- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

- 印鑑(シャチハタ不可)

- 受給資格の決定: ハローワークで提出された書類に基づいて、受給資格の有無や給付日数が審査・決定されます。

- 7日間の待期期間: 受給資格が決定してから7日間は、基本手当が支給されない「待期期間」となります。この期間は、失業の状態が確定されるためのものです。

- 雇用保険受給説明会への参加: 待期期間満了後に開催される説明会に参加します。ここで、雇用保険制度の概要、求職活動の実績作りの方法、失業認定日の説明などが行われます。

- 失業の認定: 原則として4週間に一度、指定された日にハローワークへ行き、失業の状態にあることの認定を受けます。この際、原則として2回以上の求職活動の実績が必要です。

- 基本手当の支給: 失業の認定を受けた後、通常5営業日以内に指定口座に基本手当が振り込まれます。

自己都合退職と会社都合退職の違い: 自己都合退職の場合、上記の7日間の待期期間の他に、2ヶ月の給付制限期間が設けられるのが一般的です(令和2年10月1日以降の離職に適用)。これは、自分で仕事を辞めた場合、すぐに失業保険を受給できないようにするための措置です。ただし、正当な理由のある自己都合退職(病気、介護、ハラスメントなど)と認められた場合は、給付制限が適用されないことがあります。

一方、会社都合退職(倒産、解雇など)の場合は、7日間の待期期間後すぐに基本手当の支給が開始されます。

2. 就職促進給付:再就職を後押しする手当

就職促進給付は、雇用保険の受給資格がある方が、早期に安定した職業に就くことを奨励するための制度です。いくつかの種類があり、それぞれの条件を満たすことで支給されます。

2.1. 再就職手当

再就職手当は、失業保険の受給中に早期に再就職が決定し、安定した職業に就いた場合に支給される手当です。残りの失業保険の給付日数が多ければ多いほど、支給額も大きくなります。これは、失業期間を短縮し、速やかに社会復帰を促すためのインセンティブとして機能します。

受給条件の主なポイント:

- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること。

- 安定した職業に就くこと(原則として1年以上雇用されることが確実であると認められること)。これは、単なるアルバイトや一時的な仕事ではなく、長期的なキャリア形成を見据えた就職を指します。

- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(原則)。ただし、特別な事情がある場合は対象となることもありますので、ハローワークで確認が必要です。

- 待期期間(7日間)が満了した後の就職であること。

- 再就職手当の支給決定の日までに、その再就職を離職していないこと。

- 再就職先に、雇用保険の被保険者として加入すること。

- 過去3年以内に、再就職手当の支給を受けていないこと。

給付額の計算方法:

再就職手当の給付率は、基本手当の支給残日数によって変動します。

- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合: 支給残日数 × 基本手当日額 × 70% (例:基本手当日額5,000円、支給残日数90日の場合 → 90日 × 5,000円 × 0.7 = 315,000円)

- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合: 支給残日数 × 基本手当日額 × 60% (例:基本手当日額5,000円、支給残日数70日の場合 → 70日 × 5,000円 × 0.6 = 210,000円)

引用元: ハローワークインターネットサービス – 再就職手当について

2.2. 就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職手当を受給して再就職した方が、再就職後6ヶ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、その差額の一部を補填するために支給される手当です。再就職後に収入が減る不安を軽減し、早期の離職を防ぐことを目的としています。

受給条件の主なポイント:

- 再就職手当の支給を受けている者であること。

- 再就職の日から6ヶ月間、その会社に継続して雇用されていること。

- 再就職後6ヶ月間の賃金が、雇用保険の基本手当日額に30を乗じた額(離職前の賃金日額に相当する額)よりも低いこと。つまり、再就職後の賃金が離職前の賃金より低下していることが条件となります。

給付額の計算方法:

再就職後6ヶ月間の賃金総額が、離職前の賃金日額に30を乗じた額の6ヶ月分よりも低い場合に、その低下額の一部が支給されます。ただし、支給上限額があります。

- 支給上限額: 支給残日数に基本手当日額の40%を乗じて得た額。

- 計算の具体例: (離職前の賃金日額 × 30日 × 6ヶ月)-(再就職後6ヶ月間の賃金総額)= 賃金の低下額 この賃金の低下額の一部が支給されますが、上記の上限額を超えることはありません。

引用元: ハローワークインターネットサービス – 就業促進定着手当について

2.3. 就業手当

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が、再就職手当の対象とならない常用的な就職(短期間の雇用契約など)や、アルバイトなどを行った場合に、その就業日数に応じて支給される手当です。これは、失業保険受給中に、一時的な就業を通じて収入を得ることを促進し、生活の安定を図るための制度です。

受給条件の主なポイント:

- 基本手当の受給資格があること。

- 再就職手当の対象とならない、常用的な就職(1年未満の契約期間など)または短期間の就業を行ったこと。

- 就業日数に応じて、失業の認定を受けること。

給付額の計算方法: 就業手当 = 就業日 × 基本手当日額 × 30%

(例:基本手当日額5,000円で、10日間就業した場合 → 10日 × 5,000円 × 0.3 = 15,000円) 支給額には上限が設けられており、基本手当日額の80%が上限となります。

引用元: ハローワークインターネットサービス – 就業手当について

2.4. 常用就職支度金

常用就職支度金は、就職が困難な方(身体障害者、知的障害者、精神障害者、45歳以上の長期失業者など)が、ハローワークの紹介により安定した職業に就いた場合に、その就職を援助するために支給される手当です。これは、特に就職に困難を抱える方々が、長期的なキャリアを築けるようサポートするための制度設計となっています。

受給条件の主なポイント:

- 基本手当の受給資格があること。

- ハローワークの紹介により、1年以上の雇用が確実と認められる安定した職業に就いたこと。

- 就職困難者であること(上記の対象者に該当すること)。

- 過去3年以内に、常用就職支度金の支給を受けていないこと。

- 原則として、基本手当の支給残日数が3分の1以上残っていること。

給付額の計算方法: 支給額は、失業保険の基本手当日額の15日分から30日分に相当する額が支給されます。具体的な支給額は、個人の状況や所定給付日数によって変動します。

引用元: 厚生労働省 – 常用就職支度金について

3. 傷病手当金:病気や怪我で働けない時の生活保障

退職後に病気や怪我で働くことが困難になった場合、経済的な支援を受けられるのが傷病手当金です。この手当金には、大きく分けて雇用保険によるものと健康保険によるものの2種類があります。どちらの制度を利用できるかは、病気や怪我の発生時期や、雇用保険の受給状況によって異なります。

3.1. 雇用保険の傷病手当金

雇用保険の傷病手当金は、失業保険(基本手当)の受給資格がある方が、失業認定期間中に病気や怪我で求職活動ができない状態になった場合に支給されます。基本手当は「働く意思と能力があること」が受給条件であるため、病気や怪我で働けない場合は、代わりにこの傷病手当金が支給されます。

受給条件の主なポイント:

- 基本手当の受給資格があること。

- ハローワークに求職の申し込みをした後に病気や怪我で働くことができない状態になったこと。つまり、求職活動中に体調を崩した場合などが該当します。

- 医師の証明があり、療養のために労務に服することができない状態であること。

- 待期期間(7日間)が満了していること。この待期期間は、基本手当の場合と同じです。

- ハローワークに「傷病手当金支給申請書」を提出し、申請が承認されること。

給付額の計算方法: 雇用保険の傷病手当金は、失業保険(基本手当)と同額が支給されます。つまり、基本手当日額 × 支給日数で計算されます。 支給期間は、基本手当の所定給付日数の範囲内となります。

引用元: ハローワークインターネットサービス – 傷病手当について

3.2. 健康保険の傷病手当金

健康保険の傷病手当金は、被保険者が業務外の病気や怪我のために会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に、生活を保障するために支給されるものです。会社員や公務員が加入する健康保険制度の一部であり、退職した後でも、一定の条件を満たせば引き続き受給できる場合があります。

受給条件の主なポイント(退職後の継続給付):

- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。

- 退職日時点で、傷病手当金を受給中、または受給できる状態(待期期間が満了しているなど)であること。

- 退職後も引き続き療養のため労務に服することができない状態であること。

- 退職日に出勤していないこと(退職日に出勤した場合は、継続給付の対象外となることがあります)。

給付額の計算方法: 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の3分の2に相当する額が、1日あたりの支給額となります。

- 1日あたりの支給額 = (支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均)÷ 30日 × 2/3 標準報酬月額とは、給与を一定の幅で区分したもので、健康保険料や傷病手当金などの計算の基礎となります。

支給期間は、支給を開始した日から最長1年6ヶ月です。この期間は、途中で復職して再度病状が悪化した場合でも、初回の支給開始日から通算されます。

引用元: 全国健康保険協会 – 傷病手当金

雇用保険の傷病手当金と健康保険の傷病手当金の違い:

このように、両者は目的も適用範囲も異なります。退職後の状況に応じて、どちらの傷病手当金が適用されるのかを確認することが重要です。原則として、失業保険(基本手当)と健康保険の傷病手当金は同時に受給できません。

4. 求職者支援制度:雇用保険がなくても安心のサポート

求職者支援制度は、雇用保険の基本手当を受給できない方が、再就職や転職を目指す際に、生活支援給付金を受け取りながら無料の職業訓練を受講できる制度です。非正規雇用の方や自営業を廃業した方など、様々な方が対象となります。

4.1. 職業訓練受講給付金

受給条件の主なポイント:

- ハローワークに求職申し込みをしていること。

- 雇用保険の被保険者でないこと、または受給期間満了などにより雇用保険の基本手当を受給できないこと。

- 本人収入が月8万円以下であること。

- 世帯全体の収入が月30万円以下であること。

- 世帯全体の金融資産が300万円以下であること。

- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと。

- 全ての訓練実施日に出席すること(やむを得ない理由がある場合を除く)。

- 過去3年以内に不正受給がないこと。

給付額: 月額10万円が支給されます。この給付金は返還の義務がありません。

引用元: 厚生労働省 – 求職者支援制度のご案内

4.2. 求職者支援資金融資制度

求職者支援資金融資制度は、職業訓練受講給付金だけでは生活費が不足する場合に、国が低利子(年利0.0%)で貸付を行う制度です。

受給条件の主なポイント:

- 職業訓練受講給付金の支給決定を受けている、または受ける見込みがあること。

- 貸付金を返済する能力があること。

- 連帯保証人がいること(原則)。

貸付上限額: 単身世帯:月額5万円 扶養親族がいる世帯:月額10万円 貸付月数は、受講予定の訓練期間によって決まります。

5. 特例一時金:短期雇用者のセーフティネット

特例一時金は、雇用期間が1年未満の短期雇用者や季節労働者などが失業した場合に支給される手当です。一般的な失業保険の基本手当とは異なる給付金として位置づけられています。

受給条件の主なポイント:

- 離職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

- 季節的に雇用される者、または短期の雇用に就くことを常態とする者であること。

- ハローワークに求職の申し込みをし、働く意思と能力があること。

- 離職日の翌日から6ヶ月以内に申請すること(期限を過ぎると受給できない可能性があります)。

給付額の計算方法: 特例一時金は、基本手当日額の40日分が支給されます。

6. 未払賃金立替払制度:企業の倒産から労働者を守る

未払賃金立替払制度は、企業が倒産した場合に、その企業に雇用されていた労働者が未払いとなっている賃金の一部を、国が事業主に代わって立て替えて支払う制度です。労働者の生活安定を図ることを目的としています。

受給条件の主なポイント:

- 企業が倒産したこと(法律上の倒産、事実上の倒産)。

- 倒産した企業に雇用されていた労働者であること。

- 未払いの賃金があること。

- 立替払いの対象となる賃金は、退職日の6ヶ月前から立替払い請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当です。

立替払いの範囲と上限額: 未払い賃金の総額の8割が立て替えの対象となります。ただし、労働者の年齢に応じて上限額が設定されています。

申請手続きの流れ: 未払賃金立替払制度の申請は、全国の労働基準監督署または独立行政法人労働者健康安全機構で相談・手続きを受け付けています。必要書類を提出し、審査を経て、承認されれば指定口座に30日以内に支払われます。

7. 年金制度:老後の生活、もしもの時の支え

年金制度は、老後の生活だけでなく、病気や怪我で障害を負った場合、あるいは家計を支えていた方が亡くなった場合に、本人やその家族の生活を支えるための社会保障制度です。退職後の生活設計において、年金は重要な柱となります。

日本の公的年金制度は、国民全員が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員が加入する厚生年金保険の2階建て構造となっています。

7.1. 老齢年金

原則として65歳から受給できます。国民年金からは「老齢基礎年金」、厚生年金保険からは「老齢厚生年金」が支給されます。

受給条件の主なポイント:

- 国民年金保険料の納付期間(免除期間を含む)が10年以上あること。

- 厚生年金保険に加入していた期間があること(老齢厚生年金の場合)。

給付額の目安(月額):

- 老齢基礎年金のみ(国民年金のみ加入の場合): 約5.7万円(2024年度の満額受給の場合)

- 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金(会社員・公務員の場合): 約14.4万円(平均的なモデルケース)

繰上げ受給・繰下げ受給: 老齢年金は、原則の65歳よりも早く受給を開始する「繰上げ受給」(60歳~64歳)と、遅らせて受給を開始する「繰下げ受給」(66歳~75歳)を選択できます。

- 繰上げ受給: 早く受け取れる分、1ヶ月あたり0.4%減額され、減額率は一生涯続きます。

- 繰下げ受給: 遅く受け取る分、1ヶ月あたり0.7%増額され、増額率は一生涯続きます。

7.2. 障害年金

病気や怪我によって日常生活や仕事に支障が出るほどの障害状態になった場合に支給される年金です。

受給条件の主なポイント:

- 国民年金や厚生年金保険の加入期間中に、初診日があること。

- 一定の障害状態にあること(障害等級1級~3級)。

- 保険料納付要件を満たしていること。

7.3. 遺族年金

国民年金や厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方が亡くなった場合に、残された遺族に支給される年金です。

受給条件の主なポイント:

- 亡くなった方の年金加入状況。

- 遺族の範囲(配偶者、子など)と、その生計維持関係。

年金は非常に複雑な制度ですので、ご自身の加入状況や受給資格、具体的な受給額については、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」や年金事務所に相談することをおすすめします。

8. 退職金制度:長年の功労への報償

退職金は、企業が従業員に対し、長年の勤労に対する報償として支払う金銭です。退職手当、退職慰労金などとも呼ばれます。法律で義務付けられた制度ではないため、退職金制度の有無や支給額、計算方法は企業ごとに異なります。

8.1. 退職金制度の種類と特徴

退職金制度には、主に以下の3つの形態があります。

8.2. 支給額の決定要因

退職金の支給額は、主に以下の要因によって決定されます。

一般的な支給額の目安: 厚生労働省の調査などによると、大卒・勤続30年以上・定年退職の場合、約900万円から2,000万円程度が平均的な退職金として支払われることが多いようです。ただし、中小企業や非正規雇用の場合、退職金制度自体がない、あるいは支給額が大幅に少なくなることがあります。

引用元: 厚生労働省 – 就労条件総合調査(退職給付制度)(最新の調査結果を参照することが推奨されます)

8.3. 退職所得控除と税金

退職金は、長年の勤労に対する報償であるため、税制面で優遇されています。給与所得などとは異なる「退職所得」として扱われ、税額を計算する際に「退職所得控除」が適用されます。これにより、課税される金額が大幅に抑えられます。

退職所得控除額の計算方法:

例えば、勤続30年の場合、 の控除が受けられます。つまり、1,500万円までの退職金であれば税金がかからないことになります。

退職所得の計算方法: (退職金 - 退職所得控除額) ÷ 2 = 退職所得の金額 この退職所得の金額に、所得税率をかけて所得税額を計算します。

引用元: 国税庁 – 退職金と税

8.4. 退職金の確認方法

ご自身の退職金制度の有無や支給額、計算方法、税金に関する具体的なシミュレーションについては、以下の方法で確認することが最も確実です。

- 就業規則や退職金規程の確認: 企業には、退職金制度がある場合、その内容を就業規則や別途定める退職金規程に明記する義務があります。

- 会社の人事担当者への確認: 個別の事情に応じた具体的な支給額や手続きについて、人事担当者が最も詳しい情報を持っています。

- 労働基準監督署や労働相談窓口への相談: 企業が退職金規程を開示しない、または説明が不明瞭な場合は、公的機関に相談することも可能です。

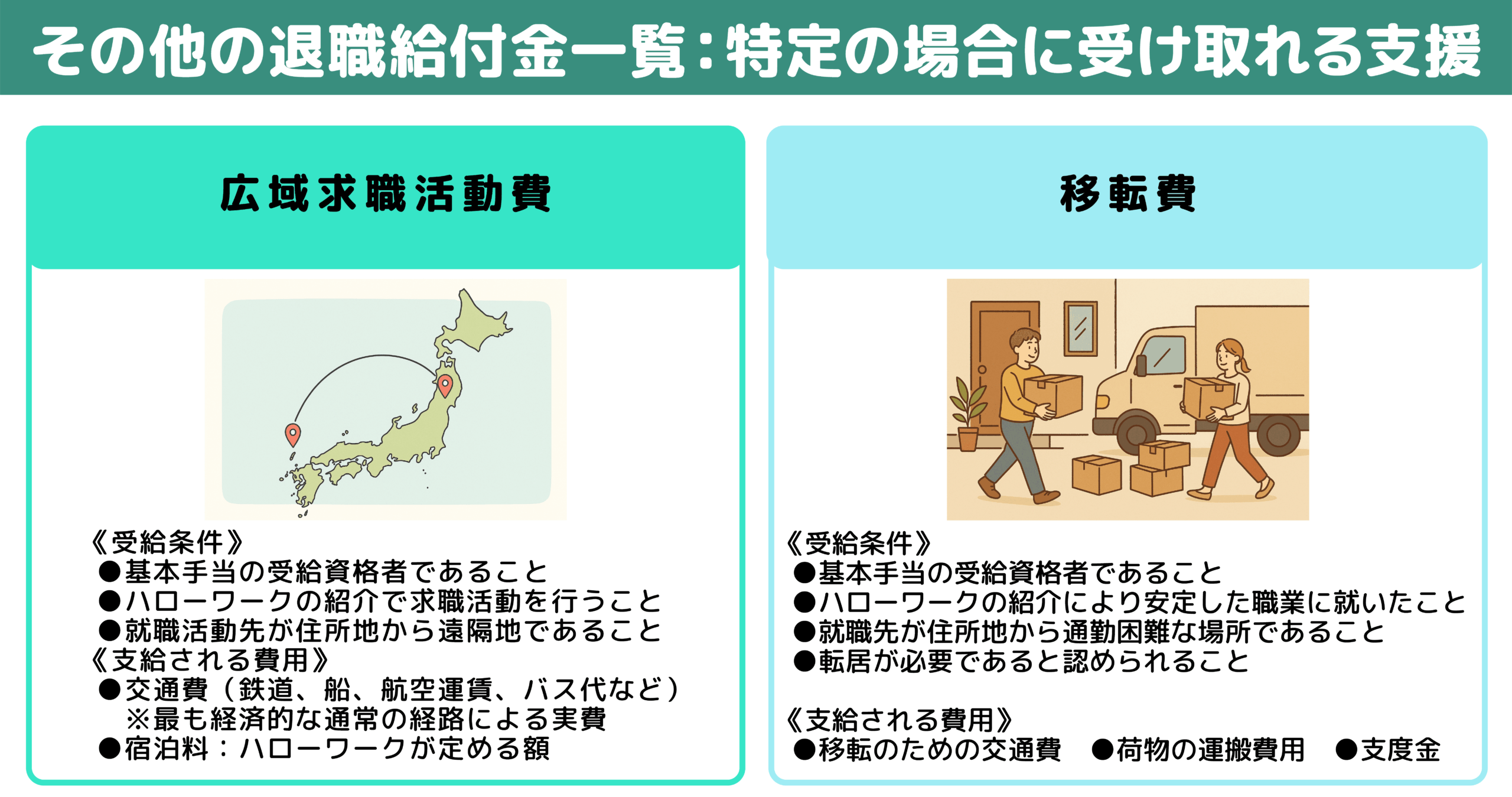

その他の退職給付金一覧:特定の場合に受け取れる支援

上記の主要な給付金以外にも、特定の状況下で受け取れる可能性のある給付金や補助金があります。

9. 広域求職活動費

広域求職活動費は、ハローワークの紹介で、通常の交通機関を利用しても往復4時間以上かかるような遠隔地での求職活動を行う際に、その交通費や宿泊費を雇用保険が補助する制度です。

受給条件の主なポイント:

- 基本手当の受給資格者であること。

- ハローワークの紹介で求職活動を行うこと。

- 就職活動先が住所地から遠隔地であること。

支給される費用:

- 交通費(鉄道、船、航空運賃、バス代など):最も経済的な通常の経路による実費。

- 宿泊料:ハローワークが定める額。

10. 移転費

移転費は、失業保険の受給資格者が、ハローワークの紹介で再就職が決定し、その就職先が遠隔地で、現在の住居から通勤が困難なために転居が必要となった場合に、その転居にかかる費用の一部を補助する制度です。

受給条件の主なポイント:

- 基本手当の受給資格者であること。

- ハローワークの紹介により安定した職業に就いたこと。

- 就職先が住所地から通勤困難な場所であること。

- 転居が必要であると認められること。

支給される費用:

- 移転のための交通費:本人および家族の交通費の実費。

- 荷物の運搬費用:ハローワークが定める限度額内での実費。

- 支度金:転居に伴う一時的な生活費の補助として、所定の額が支給されます。

引用元: 厚生労働省移転費について

退職給付金一覧に関するよくある質問:疑問を解消する

退職給付金は複雑に感じられるかもしれませんが、よくある質問とその回答を通じて、理解を深めていきましょう。

退職給付金はどうやってもらうの?

退職給付金の受け取り方は、給付金の種類によって大きく異なります。

- 失業保険(基本手当)、広域求職活動費、移転費、就職促進給付、特例一時金: これらはハローワークで申請手続きを行います。離職票などの必要書類を持参し、求職の申し込みをした上で、ハローワークの指示に従って手続きを進めます。

- 傷病手当金(健康保険): 加入していた健康保険組合または**全国健康保険協会(協会けんぽ)**に申請します。医師の証明書や事業主の証明書などが必要です。

- 求職者支援制度(職業訓練受講給付金、資金融資制度): こちらもハローワークが窓口となります。職業訓練の受講申し込みと同時に給付金の申請を行います。

- 未払賃金立替払制度: 労働基準監督署または独立行政法人労働者健康安全機構で手続きを行います。会社の倒産に関する証明や未払い賃金に関する書類が必要です。

- 年金: 日本年金機構の年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。種類によって必要書類が異なります。

- 退職金: 勤めていた企業の規定に基づき支給されます。通常は、退職手続きの中で会社から案内があります。

ご自身がどの給付金を受け取れる可能性があるのか分からない場合は、まずはハローワークに相談してみるのが良いでしょう。ハローワークは、雇用保険に関する様々な情報提供や手続き支援を行っています。

失業保険は一度もらうとどうなる?

失業保険(基本手当)を受給すると、それまでに積み上げてきた雇用保険の被保険者期間がリセットされます。

そのため、もし再度失業保険を受給する必要が生じた場合、再度「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」という受給資格の条件を満たす必要があります。つまり、再就職後に再び雇用保険に12ヶ月以上加入期間を積み重ねる必要があるということです。

失業保険は、失業中の生活を支え、再就職を促進するための大切な制度ですが、その回数には上限(原則として1回)があるわけではありません。しかし、再受給には上記の再加入条件が必要となります。

自己都合退職でも失業保険をすぐもらう方法は?

自己都合退職の場合、失業保険の受給には原則として7日間の待期期間に加えて2ヶ月の給付制限期間が設けられます(令和2年10月1日以降の離職に適用)。しかし、以下のような「正当な理由のある自己都合退職」と認められた場合には、この給付制限が適用されず、7日間の待期期間後すぐに支給が開始される可能性があります。

具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 賃金の未払いや減額があったケース: 賃金が期日までに支払われなかったり、大幅に減額されたりした場合。

- 長時間労働を証明できるケース: 残業時間が非常に長く、過労死ラインを超えるような勤務状況であった場合など。

- ハラスメント(パワハラ、セクハラ、いじめなど)があったケース: 職場でのハラスメントにより、精神的・肉体的に大きな負担が生じた場合。

- 職場の労働条件が著しく異なるケース: 採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なっていた場合。

- 育児や介護が困難になったケース: 通勤が困難になったり、育児や家族の介護のために退職せざるを得なくなった場合。

- 病気や怪我により業務継続が困難なケース: 医師の診断書などにより、業務を継続することが医学的に困難であると認められた場合。

これらの正当な理由による退職と認められるためには、客観的な証拠(タイムカード、給与明細、医師の診断書、会社の就業規則など)を提出する必要があります。ハローワークの窓口で詳細を相談し、ご自身の状況が該当するかどうかを確認しましょう。

失業保険の初回給付はいくらもらえる?

失業保険の初回振込額は、基本的に「基本手当日額 × (最初の失業認定の対象となる日数)」で計算されます。

例えば、自己都合退職で給付制限がない場合、7日間の待期期間が明けてから最初の失業認定までの期間(通常2~3週間程度)が初回振込の対象となります。仮に最初の失業認定対象期間が21日間で、基本手当日額が5,000円だとすると、初回振込額は となります。

通常、失業保険は4週間(28日)ごとに認定・支給されます。初回振込は、この28日間に満たない期間となるため、満額支給される2回目以降の振込額よりも少なくなるのが一般的です。最初の振込額が少ないと感じても、それは制度上の仕組みによるものですのでご安心ください。

退職給付金に関する情報は多岐にわたりますが、一つずつ確認し、ご自身の状況に合った制度を賢く利用することで、退職後の生活をより安心して設計できるはずです。ご不明な点があれば、迷わず国の機関に相談することをおすすめします。

コメント